ランチの後は、真理さんの家へと向かった。真理さんの家は亜熱帯の緑に覆われるようにして建っている。

今回の旅では民宿に泊まる予定をしていたけれど、「ウチに泊まっていいよ」という真理さんのお誘いに迷うことなく甘えさせてもらった。真理さんのことをもっと深く知りたかったし、そうするには一緒の時間を共有することが必要だった。

真理さんは、織物(与那国織)を生業として暮らしている。

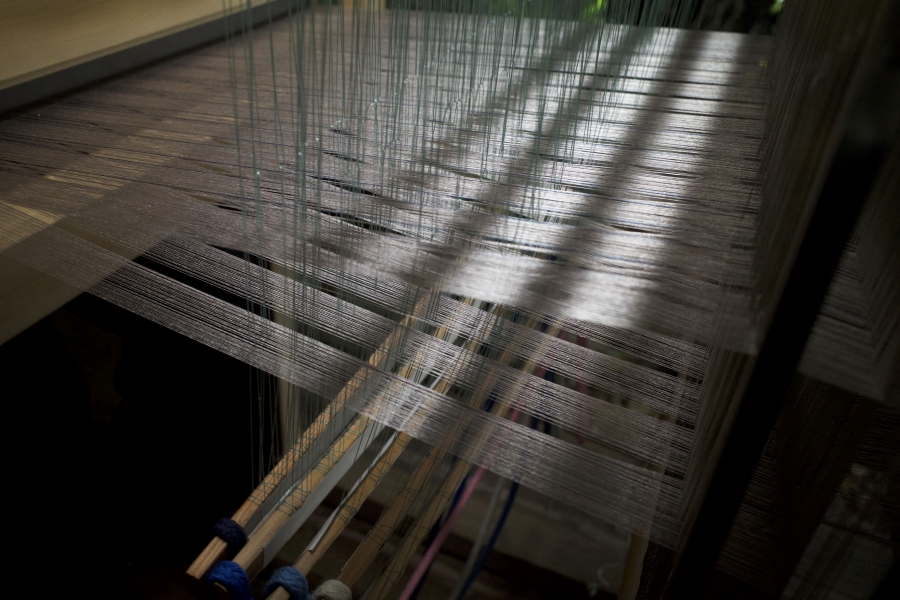

真理さんの織り機には紫陽花をイメージしたという淡い紫ピンクの布がかかっていた。経糸はガジュマル染めの糸に藍の糸で細い線が入っている。緯糸はガジュマル染めと車輪梅で染めた糸を用いている。

経糸にも緯糸にも絹糸を使用しているその布は、薄暗い部屋の中で光沢を帯び静かに発光していた。

1日に織り進めるノルマを決めていて、通常3時間〜5時間は機織り機に座って織っていると言う真理さんの作業風景を撮影させてもらった。

与那国織りとして認定を受けるには厳しい検査があり、それに合格しないと、どんなに苦労して時間をかけて織り上げても通常の価値で取り引きしてもらえない。

細かい模様を織り込んでいく過程で糸を通し間違えたりすることは勿論、小さな羽虫が糸の間に入りこんだり、自分の汗が布に落ちたりしないようにすることも、自然と共に暮らしている環境の中では重要で、必要な注意だ。

真理さんが初めて与那国織に触れたのは、今から約19年も前のこと。一度は機織りから離れて農業を生業にしていたけれど、約10年前に機織りを本職にしようと覚悟を決め、後継者育成事業の助成を受けながら本格的に与那国織の技術を学んだ。以来、真理さんは与那国織と向き合い続けている。

機織りをする女性たちが集まる工芸館では、みんな同士のような存在になるのだと真理さんは言う。自立して、ひとりで生きている女性が多く、島では、機織りは女性が誰かに頼ることなく収入を得るひとつの手段なのだと話す。

「島の女たちが繋いできた織物の技術、その歴史の流れの上に自分も立たせてもらっていて、誇りを持てる仕事につけたんじゃないかなって思ってる。機織りと出会って、人生の軸みたいな、自分の芯のようなものができた」と考え深げに言葉を手繰り寄せる真理さんは、深い群青色の与那国島の海みたいに澄んだ静けさをまとっていた。

その日の夜は、真理さんと海響(いすん)という居酒屋で、ビール片手にお互いの近況や島のこと、社会や政治、家族のことなど途切れることなく語り合った。近海魚のバター焼きも、アーサーとごぼうの天ぷらも、島とうふも、初めて食べるトマトの天ぷらも、どれもびっくりするほど美味しかった。

私たちは、ほろ酔い気分で与那国島を周遊しているバスに乗って家路についた。南の島なのに、北極みたいにクーラーが効いたバスの中には、がっしりとした体つきの自衛隊員数名が大きな声で話したり笑いあったりしていた。彼らが醸し出す圧倒的なエネルギーの圧に、体が反射的にこわばるのを感じた。

与那国島は、もし台湾有事が起こった場合、最先端に立たされる場所だ。そのことについても真理さんと話した。全てを捨ててここを去らなくてはいけないということ、避難先は佐賀県にあるアリーナとか市民体育館のような場所であることなど。

「 暁子さんは、具体的にどこに行くの?やっぱり実家?」という質問に戸惑い、こんな会話をしなくてはいけないことに心底やるせない気分になった。

家に着くと、真理さんが部屋に蚊帳(かや)を張ってくれた。

私たちは、蚊帳の中に潜り込み、与那国島の真っ暗な夜に吸い込まれるようにして眠りについた。

翌日の朝、私は蚊帳から抜け出し、まるで繭の中のお蚕さまのように眠る真理さんを起こさないようにそっと家を後にし、朝の光に包まれる集落へと散歩に出かけた。

歩きながら、真理さんが放った言葉を反復してみた。

「私は、どんなことが起ころうともへこたれないよ」

ねぇ、めぐみさん、

私、撮りつづけるよ、写真。

真理さんが、織りつづけるみたいに。

水野 暁子

School of Visual Arts (New York)を卒業後フリーランスの写真家として活動を開始。祖父の故郷沖縄を旅した後、八重山に暮らす人々と亜熱帯の自然に魅せられ竹富島に移り住む。雑誌やweb、書籍などで撮影や随筆活動に従事、また独自のプロジェクトや作品の制作、発表にも取り組んでいる。書籍に『八重山、光と風の栞をはさんで』。日本最南端の出版社、南山舎刊行の月刊誌『やいま』にて島の人々を撮影したシリーズ『南のひと』連載中。

1 2

COMMENTS