伝統美と実用性が共存する手作りの品

しっとりと落ち着いた風合いの生地に、艶やかな模様が映える甲州印伝。手に取ってみると、とても軽くしなやかで、独特の肌触りが楽しめます。きめの細かい鹿革に漆で柄をつけた「甲州印伝」は、400年以上の歴史をもつ伝統的な革製品。人工物ではなく、自然の素材を使用しているからこそ、手に馴染みやすくて使い心地も抜群。独特な模様の光沢感は、長く使いこむほどに質感や色合いが変化して味わい深くなっていきます。シンプルなフォルムだからこそ引き立つ模様の美しさと時を経て変化していく風合いこそ、「実用の美」と称される甲州印伝の魅力。使えば使うほどに愛着が増し、日常生活に彩りとささやかな幸福感を与えてくれます。時代を超えて受け継がれ、今も愛される甲州印伝は、その長い歴史と伝統、先人の知恵と努力を感じさせてくれる逸品です。

口伝により大切に守り継がれてきた技法

印伝の歴史は古く、そのルーツをたどると約400年前に遡ります。株式会社印傳屋 上原勇七の遠祖・上原勇七が独自の技法を考案したことから、江戸時代には甲府城下で甲州印伝の生産が行われるようになり、藁を焚いた煙で染める「燻べ(ふすべ)」、インド更紗のように多彩な色を重ねていく「更紗(さらさ)」、鹿革に漆を塗っていく「漆付け」という3つの技法は、口伝により受け継がれてきました。

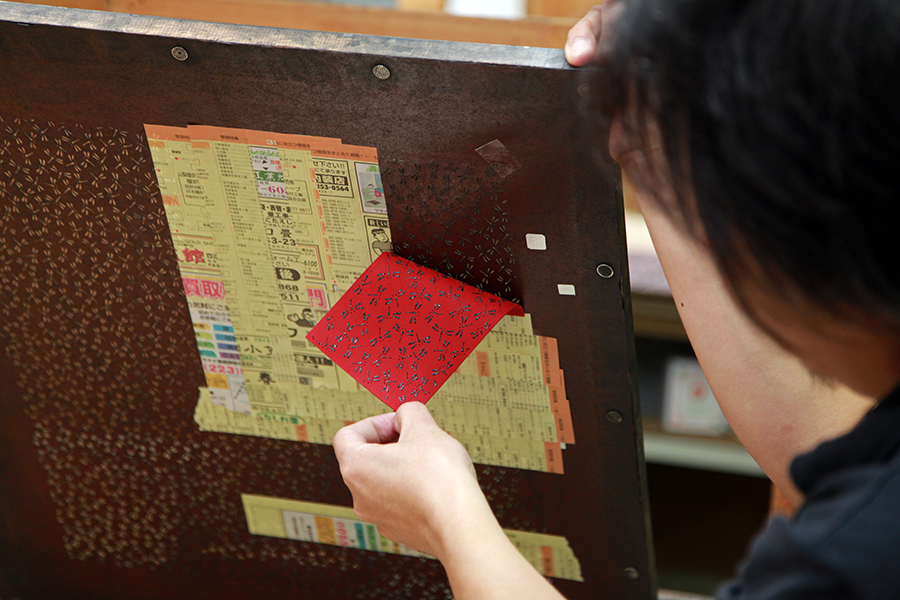

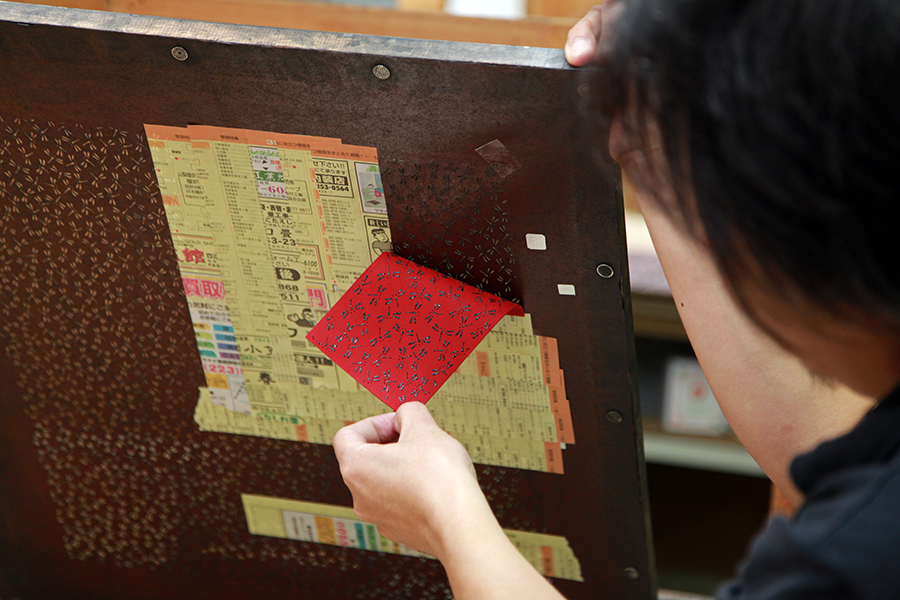

温度と湿度を管理された空間で行われる漆付けの作業は、鹿革に模様が彫られた型紙をのせ、その上から漆をヘラで塗り重ねていく技法。型紙から剥がせば漆による美しい模様が描かれていますが、漆を均一にのせるには熟練の技が必要です。

なぜ印伝(いんでん)というのか?

「いんでん」と呼ばれる由来は印度伝来からきており、元々インドから伝わったものとされていますが、実際にそれを裏付ける文献などは見つかっていません。

また、燻べは藁の煙だけで着色する技法で、朦朦と立ち上る煙が白い鹿革を独特の色みに染め上げていきます。色の付き具合や煙の様子を見極めながら、鹿革を張り付けた太鼓を回転させるのです。色ムラのないように染め上げたり、色の濃淡をつけて美しく仕上げるには、長年の経験を要します。

作業場では、神経を研ぎ澄まし、黙々と作業を続ける職人たちの姿がありました。甲州印伝の文化や技術を継承し、一人前の職人になるには5年以上もかかるそう。今もこうして手作業によって作られている甲州印伝、その製品一つひとつに職人の魂が息づいています。

時代に合わせて進化し続ける甲州印伝

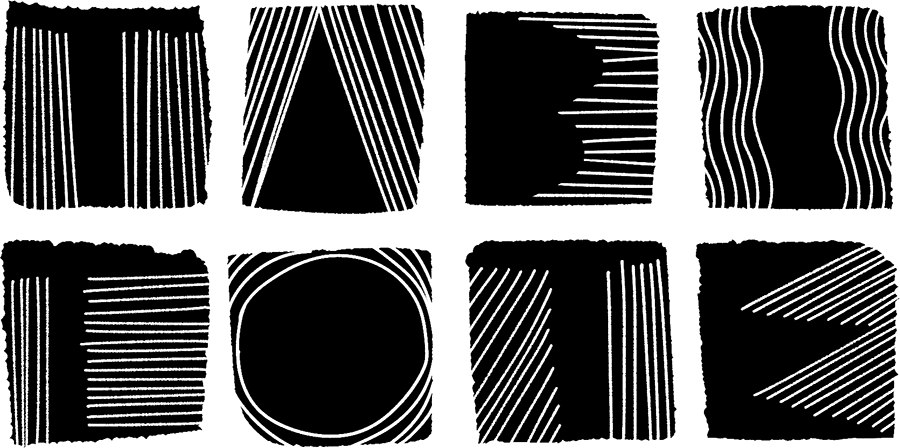

甲州印伝は、漆と鹿革という天然の素材と、熟練の職人たちによる技術集団の存在によって完成するもの。鹿革は黒、紺、茶、えんじ、ワインの5色。漆は黒、赤、白、ピンクの4色。模様はトンボや亀甲、青海波などの伝統的な吉祥柄から、ローズやクレマチス、あじさいといった近年登場した新しい柄まで、全て合わせると120種以上にも。そのため、色・柄・模様の組み合わせは無限。1つのアイテムで数百種類の組み合わせを生み出せるのが印伝の奥深さであり、自分好みの色や模様をセレクトする面白さがあります。

株式会社印傳屋 上原勇七は山梨県内だけでなく東京・大阪・名古屋にも直営店を構え、毎年新作を発表したり、海外ブランドともコラボレーションして、甲州印伝の可能性を広げています。素材や技法は昔から変わらず、高いクオリティを保ちながらも、その時代のニーズや流行に合わせてファッション性の高い商品開発に取り組み、スタイリッシュでモダンなデザインを次々と生み出しています。さらに、メディアやSNSを駆使して積極的に情報を発信し、甲州印伝の魅力を伝えています。

伝統工芸という枠にとどまらず、多彩に進化し続けている甲州印伝。歴史と文化を重んじながら、革新的な挑戦を続ける株式会社印傳屋 上原勇七が、山梨から世界へ、どのような新しいアイテムを送り出していくのか楽しみです。

協力:株式会社印傳屋 上原勇七

テキスト・写真:藤原恵里

八ヶ岳南麓で生まれ育ち、京都市の大学を卒業後、長野市の出版社、地元の地方新聞社勤務を経て、フリー編集者&ライターとして独立。取材・執筆活動を通して、山梨と長野の情報を発信し続けています。

COMMENTS